要件定義って正直すごく難しいです。お客様に何を聞けばいいか分からなくて…

誰もが最初につまずく部分ですね。でも、よくある失敗パターンと基本の流れを理解すれば怖くありませんよ

システム開発における要件定義は、プロジェクトの成否を左右する最重要フェーズです。この記事では、要件定義が初めての方が現場でよく直面する失敗パターンと、それを防ぐための具体的なヒアリング・整理のコツを解説します。

なぜ要件定義で失敗するのか?現場で多い課題

要件定義でつまずくと、開発現場にはさまざまな悪影響が連鎖的に広がります。たとえば、ヒアリング不足のまま設計に進めば「こんな機能はいらなかった」「欲しい機能が抜けていた」と手戻りが発生し、納期はどんどん遅れます。修正に工数が割かれれば追加コストも避けられず、結果的にチームの信頼も失われてしまいます。

さらに厄介なのが、顧客と開発チームの間に生まれる認識齟齬です。顧客は「こういうものが欲しい」と思っていても、エンジニアがそれを正しく理解できなければ、出来上がったシステムは「誰の役にも立たないもの」になりかねません。その結果、品質が落ちるだけでなく、使われない機能が増えるという最悪の事態につながります。

特に要件定義が初めての方の場合、以下のような壁に直面することが多いでしょう。

- どんな質問をすればよいか分からない

顧客に会うと、何を聞けばいいのか頭が真っ白になり「とりあえず話を聞く」だけで終わってしまう。 - 顧客の発言をそのまま仕様にしてしまう

- 「処理を早くしたい」という曖昧な言葉を、数値目標に落とし込まないまま仕様化してしまい、後で揉める。

- 要件を整理・優先度付けできず混乱する

メモが断片的で、「絶対必要なもの」と「あると便利なもの」の区別がつかず、全部盛りの計画になってしまう。

こうした課題は、誰もが通る“要件定義が初めての方あるある”です。しかし、逆に言えば最初の段階で「なぜ失敗するのか」を理解しておけば、現場でのトラブルをかなり防ぐことができます。

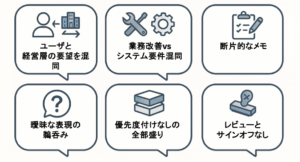

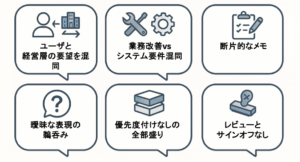

要件定義が初めての方が知っておきたい!要件定義の落とし穴6選

要件定義が初めての方が陥りやすい失敗を、実際の現場でよく起こるケースとあわせて整理しました。読んでいて「これ、自分もやったかも…」と思えるものがきっとあるはずです。

- ユーザーと経営層の要望を混同する

→ 実際に使う人は「操作をシンプルにしてほしい」と言うのに、経営層は「もっとデータ分析できる仕組みが欲しい」と求める。両方を同列に扱ってしまうと、結局どちらも中途半端になりがちです。 - 業務改善で解決すべきことをシステム要件にしてしまう

→ 「Excelの管理が大変だからシステム化したい」と言われて全部システムに置き換えた結果、かえって入力が複雑になり現場に嫌われる…というのは典型的な落とし穴。 - ヒアリングメモが断片的

→ 打ち合わせ中に「とりあえずメモ」を取っただけで、後から見返すと「誰が・いつ・どの場面で話していたのか」が分からない。資料にまとめようとして頭を抱えるのは新人時代のあるあるです。 - 顧客の曖昧な表現を鵜呑みにする

→ 「もっと使いやすくしてほしい」「スピードを上げたい」と言われ、そのまま仕様化してしまう。数値化や具体化をしないと、納品後に「イメージと違う」と言われるのは時間の問題です。 - 要件を優先度づけせず全部盛りにする

→ ヒアリング内容をすべて盛り込んだ結果、工数もコストも膨れ上がり、納期が遠のく…。最初は「できるだけ盛り込んだ方が親切」と思ってしまうのですが、実は一番危険なやり方です。 - レビューを行わず認識齟齬を放置

→ 「たぶん合意できているだろう」と思い込んでドキュメントを進めたら、後から顧客に「そんなこと言った覚えはない」と突き返される。サインオフを取らないのは新人時代に必ずやる失敗です。

失敗を防ぐ要件定義チェックリストと実践術

要件定義を成功に導くための流れをチェックリスト形式で整理します。

✅ 要件定義ヒアリング チェックリスト

| フェーズ | 確認事項 | 具体例 |

|---|---|---|

| 事前準備 | 関係者の洗い出し | 経営層・利用部門・情報システム部門を明確にする |

| ヒアリング目的 | 「コスト削減」「業務効率化」「新サービス立ち上げ」など | |

| 質問リストの作成 | 業務フロー、課題、理想像を最低5項目以上準備 | |

| ヒアリング | 業務の流れを把握 | 「1日の業務スケジュールを教えてください」 |

| 定量的な数値を確認 | 「処理時間は平均何分か」「エラー率は何%か」 | |

| 現場の課題を深掘り | 「なぜその作業が負担になるのか?」 | |

| 要件整理 | 機能要件と非機能要件の分類 | 例:ログイン認証=機能要件、応答速度=非機能要件 |

| 優先度付け | MUST:法令対応、WANT:業務効率改善、OPTION:デザイン強化 | |

| ドキュメント | 合意形成 | 要件定義書に顧客承認をもらう |

| レビュー | 社内レビューで抜け漏れチェック |

事前準備

- 関係者の洗い出し:誰に聞けば良いかを決めずに臨むと、「あの人に聞いておけばよかった」と後悔します。最初に経営層・現場・システム部門の3視点を必ず確認しておきましょう。

- ヒアリング目的:目的が曖昧だと顧客の答えもぼやけます。「コスト削減が狙いですか? それとも新しいサービス導入ですか?」と具体的に確認しましょう。

- 質問リストの作成:最低5つは必ず準備。業務フロー・課題・理想像の3テーマは必須です。準備した質問がそのまま会話のガイドになります。

ヒアリング

- 業務の流れを把握:全体像を聞かずに部分的な課題を聞いても、本質をつかめません。まず「1日の業務の流れ」を必ず聞きましょう。

- 定量的な数値を確認:「時間がかかる」「使いにくい」だけでは曖昧です。「平均何分かかるか」「どのくらいエラーが出ているか」と数字を取ると後で議論がスムーズになります。

- 現場の課題を深掘り:「入力が面倒」と言われたら「なぜ面倒か?」を2回は聞いてください。真の原因は表面の言葉の奥に隠れています。

要件整理

- 機能要件と非機能要件の分類:システムに「何をさせたいか」(機能)と「どう動いてほしいか」(非機能)は必ず分けましょう。分類すると抜け漏れが減ります。

- 優先度付け:全部盛りにすると確実に破綻します。「絶対必要=MUST」「できれば欲しい=WANT」「あれば嬉しい=OPTION」で色分けして整理すると分かりやすいです。

ドキュメント

- 合意形成:まとめた内容を「これで合っていますか?」と顧客に確認し、サインをもらうこと。これが後々の「言った・言わない」トラブルを防ぎます。

- レビュー:必ず先輩や同僚に見てもらいましょう。「ここは曖昧では?」と指摘されることで、自分では気づけない穴を埋められます。

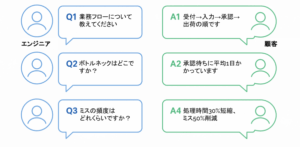

✅ 要件定義で確認すべき代表的な質問例

- 現在の業務フローを時系列で説明してください

→ 全体像を把握しないと部分的な改善に終わります。朝から夕方までの流れを聞くと、課題の出やすいポイントを見つけやすいです。 - 今の業務で一番時間がかかっている部分はどこですか?

→ 業務改善の「ボトルネック」を探すための質問です。例:伝票入力に30分かかる、承認待ちが1日発生している、など。 - どんなミスが多いですか?頻度や件数はどのくらいですか?

→ エラーが集中している部分は、システム化で効果が出やすい部分です。「月に5件入力ミスがある」といった数値があると説得力が増します。 - システム化することでどんな成果を期待していますか?

→ 顧客が「何を解決したいのか」を明確にする質問です。スピード改善なのか、人的コスト削減なのかを把握できます。 - その成果を測る指標はありますか?(例:処理時間50%削減)

→ 成果を数値で表せないと、リリース後に「効果があるのか」が曖昧になります。定量化しておくと後の評価がしやすくなります。 - 導入時の制約条件(予算・納期・法令・運用体制)は何ですか?

→ 要件が膨らんでも、制約が厳しければ実現できません。最初に枠組みを確認しておくと、無駄な検討を避けられます。

はじめての要件定義でも実践できる工夫

- テンプレートを活用

→ 社内やネットで配布されている「要件定義書のひな型」を必ず参照しましょう。ゼロから自分で作ろうとすると抜け漏れが発生します。テンプレートに沿って「機能要件」「非機能要件」「制約条件」を埋めていくと、自然と全体像が整理できます。Excel形式のチェックリストを用意しておくと確認作業も効率的です。 - ロールプレイで練習

→ 本番の顧客ヒアリングの前に、同僚や先輩に「顧客役」をお願いしましょう。10分〜15分でも構いません。「業務フローを説明してください」「改善したい点はありますか?」と実際に質問する練習をすると、本番での緊張が大きく和らぎます。質問リストを使って練習することで、聞き逃しも減らせます。 - 先輩のレビューを受ける

→ ヒアリング後のメモや整理した要件は、必ず第三者に確認してもらいましょう。「この表現は曖昧では?」「ここは数値を聞いていないね」といった指摘は、要件定義が初めての方では気づけないポイントです。レビューを受けたら、そのまま修正して終わりにせず、「なぜ指摘されたのか」を振り返って学びに変えることが成長につながります。 - 小さくまとめて早めに見せる

→ いきなり完璧な要件定義書を目指さず、まずは1〜2ページの要点整理にまとめて顧客や先輩に確認してもらうと安心です。小さく回して修正を繰り返す方が、結果的に早く完成度の高い要件定義になります。 - 過去案件を参考にする

→ 自分が担当していないプロジェクトの要件定義書を読んでみるのも効果的です。どういう質問がされ、どう整理されているのかを学べるので、実務での「引き出し」が一気に増えます。

要件定義の失敗は、多くの場合「ヒアリング不足」と「整理の甘さ」から生じます。要件定義が初めての方であっても、事前準備・要件の分類・優先度付け・レビューを徹底することで大きなトラブルを防ぐことができます。

筆者自身も新人時代は要件定義で数多くの失敗を経験しました。その教訓から体系的な学習と模擬演習の重要性を痛感しています。もし現場に出る前に疑似体験を積んでおきたい方は、実務演習型の研修なども一つの選択肢になるでしょう。

Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。

・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座

・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート

・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ

実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。

▶ IT顧問サービスを見る

▶ 研修一覧を見る

▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)