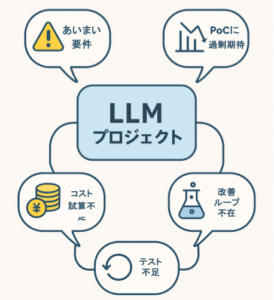

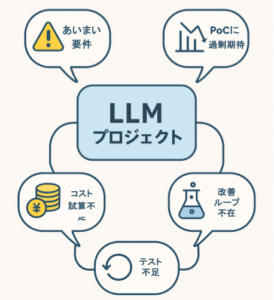

LLMの案件って最近すごく増えてますよね。でも、どこで失敗しやすいのか正直イメージできなくて…

そうですね。従来のシステム開発と同じ感覚で進めてしまうと、どうしてもつまずきやすいんです。今日はよくある課題と、その対策を整理しておきましょう

やっぱり要件定義とかPoCで失敗しがちなんですか?

はい、その部分は特に注意が必要です。代表的な5つのパターンを取り上げて、それぞれどんな対策ができるのか一緒に見ていきましょう

LLM開発で失敗が多いのはなぜ?

従来のシステム開発と大きく違うのは、「正解があいまい」なことと「コストが変動する」ことです。

プログラムならテストケースを決めれば結果は安定しますが、LLMは出力が揺らぎます。そのため、開発の進め方も一工夫しないと失敗しやすいのです。

現場で何度もつまずく!LLM案件5つの落とし穴

1.要件定義があいまいで基準がぶれる

ある案件で、クライアントは「自然な会話ができるようにしてください」と要件を出しました。開発チームも「はい、自然に答えるようにします」と進めたのですが、完成後に「思っていた自然さと違う」と言われ、大幅なやり直しに。

なぜこうなるかというと、“自然”や“分かりやすさ”は人によって解釈が違うためです。従来のシステムは「できる/できない」で要件を決められましたが、LLMではそうはいきません。

解決するには、最初から「品質定義表」を作って基準を具体化する必要があります。

例えば「応答率80%以上」「平均3秒以内に回答」「敬語で統一」「不明時は『申し訳ありませんが…』で始める」などです。

こうしたルールを合意しておけば、後から“イメージが違う”という食い違いを避けられます。

2.PoCに本番品質を求めすぎる

あるプロジェクトでは、PoCなのに「精度90%以上を達成すること」を目標に掲げてしまいました。結果、数か月かけても基準を満たせず、結局「やっぱり無理だ」と白紙撤回。時間も予算も消えてしまいました。

原因は、PoCの本来の目的を誤解していたことです。PoCは「小さく試して学びを得る場」なのに、最初から本番レベルを求めると失敗しか残りません。

解決法は、PoCを「学び」に割り切ること。たとえば「2週間で20ケースだけ検証」「精度50%未満なら再設計」など、範囲を絞ってやめどきも決めておきます。

これにより「次に何を改良すべきか」という具体的な知見が残ります。

3.コスト試算を軽視して赤字になる

無料枠で試して「安いじゃん」と思って進めたら、本番導入後に月50万円の請求が届いた──これは本当にある話です。慌てて利用制限をかけるも、ユーザー体験が悪化して逆効果。

原因は、従来のサーバー費用のように固定費で考えてしまうこと。LLMは利用量で課金が変動するため、使い方次第でコストが跳ね上がります。

対策はシンプルで、最初に「トークン数ベースの試算」をしておくこと。

例えば「1件あたり1円、月10万件なら10万円、バッファ30%を見込んで13万円」といった形です。

また「長文入力を制限する」「キャッシュを活用する」など制御ロジックを入れておけば、予算内に収めやすくなります。

4.テストが“正解一致”だけで終わる

QAチームが「この質問にはこの答え」とだけ確認してリリース。ところが実際のユーザーは誤字だらけの入力や、長文、時には攻撃的な言葉を投げてきます。その結果「テストは通ったのに現場では全然使えない」と炎上。

原因は、従来型の「入力と出力が一致すればOK」という発想をそのまま持ち込んだことです。LLMでは入力が多様すぎて、それだけでは足りません。

対策は「シナリオテスト」を設計すること。

例えば「誤字入力」「長文質問」「悪意ある入力」「2000文字超え」などを想定してテストケースを作ります。

これにより“現場で起きること”に耐えられるかを事前に確認できます。

5.改善ループが回らず同じ失敗を繰り返す

リリース直後は好評だったチャットボットが、数か月後には誤回答だらけになり、ユーザー離れが進んでしまった──。実は運用後にログを取らず、改善もしなかったのです。

原因は「一度リリースしたら完成」という従来の開発の発想です。LLMは継続改善が前提なのに、その文化が根づいていないケースが多いのです。

解決法は、ログを残し、定期的にレビューして改善を回す仕組みを組み込むこと。

たとえば「入力と出力、トークン数、応答時間を記録」「週1回のレビュー会議で改善案を決める」「KPIとして応答率や否定回答率をモニタリングする」など。

これを仕組みとして回せば、精度を落とさずサービスを育てられます。

こうすれば避けられる!実務で効く対策

- 要件定義

- 曖昧な言葉を避け、「応答率80%以上」「平均3秒以内で回答」など数値で基準を決めましょう。こうしておけば、クライアントと開発側の認識を最初から合わせられ、後から「イメージが違う」という食い違いを防げます。

- PoC

- PoCは“学び”が目的です。小さく速く回し、例えば「2週間で20ケースを試す」といった具体的な範囲を決めましょう。さらに「精度が50%未満なら中止」といったやめどきを事前に定めておくと、無駄な延長を避けられます。

- コスト

- LLMは従量課金制なので、必ずトークン数ベースで試算を行う必要があります。1件あたりの単価を算出し、利用回数をかけ合わせてシナリオ別の費用を見積もり、さらに30%程度のバッファを含めて予算を確保しておきましょう。

- テスト

- 単純な「正解一致テスト」だけでは不十分です。誤字や長文、さらには悪意ある入力も含めたシナリオテストを準備することで、“現場で本当に起きる入力”に耐えられるかを事前に確認できます。

- 運用

- リリースして終わりではありません。ログを残して改善サイクルを回すことが重要です。入力と出力、利用量、応答速度をモニタリングし、週1回のレビューで改善案を決める仕組みを組み込めば、精度を落とさずサービスを育てられます。

| 落とし穴 | よくある失敗例 | 実務で効く対策 |

|---|---|---|

| 要件定義があいまい | 「自然に答える」など曖昧な表現で合意してしまい、後から解釈がずれる | 数値やルールで基準を明確化(例:応答率80%以上、平均3秒以内) |

| PoCに本番品質を求める | PoCの段階で90%精度を要求し、途中で頓挫 | 小さく速く回し、学びを得ることを目的化。やめどきも設定 |

| コスト試算を軽視 | 利用量が増えて月額が想定以上に膨らむ | トークン数ベースで事前に試算、30%のバッファを予算に含める |

| テストが“正解一致”だけ | 想定外の入力に弱く、リリース後に不具合が続出 | 誤字・長文・攻撃的入力を含むシナリオテストを設計 |

| 改善ループが回らない | リリース後に改善を止め、精度が低下 | ログを残して週次レビューを実施し、改善サイクルを定着させる |

LLM案件は従来開発の感覚では失敗が多発します。

しかし、「5つの落とし穴」とその対策を知っていれば、無駄を減らしスムーズに進められます。

完璧を狙うのではなく、小さく始めて改善を積み重ねる姿勢こそ、LLMプロジェクトを成功に導く一番の近道です。

Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。

・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座

・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート

・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ

実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。

▶ IT顧問サービスを見る

▶ 研修一覧を見る

▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)