最近LLMを使った開発案件が増えてきてますよね。でも正直、要件定義ってどうやればいいのかイメージが湧かなくて……。

そうですね。そこが一番つまずきやすいところなんです。従来の開発と同じ感覚で進めてしまうと、思わぬところで破綻してしまうんですよ。

やっぱり特有のポイントがあるんですね。

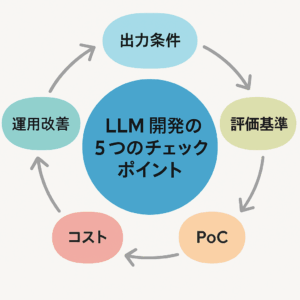

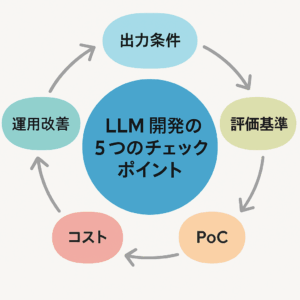

ええ、そうなんです。今日はその中でも特に押さえていただきたい5つのポイントを整理してみましょう。

なぜLLM開発では要件定義が難しいのか

従来のシステム開発では、要件定義は「入力がこうなら、出力はこう」という決定的なルールを明文化する作業でした。

しかしLLM開発では、従来のシステムのように「常に同じ入力なら同じ出力が返る」とは限りません。

同じ質問を繰り返しても微妙に表現が変わる、あるいはその場の文脈によって答えが揺らぐ、といった現象が当たり前に起こります。

さらに、正解が一つに定まらないケースも多いのが特徴です。

たとえば「良い要件定義の書き方は?」という質問に対して、A社なら「テンプレートを使う」と答えを求め、B社なら「顧客との合意形成を重視」と答えを期待するかもしれません。

どちらも間違いではなく、それぞれの文脈で「正解」になり得ます。

従来の開発では「要件=固定化された仕様」でしたが、LLMでは「要件=正解の幅をどう許容するか」を設計する必要があります。

この発想の転換ができないまま進めると、

- 「出力が安定しないからNG」

- 「期待した答えじゃないから不具合扱い」

といった議論に終始し、プロジェクトが迷走するのです。

よくある失敗例

- 「自然な文章で回答すること」とだけ記載 → 開発者ごとに解釈が割れ、レビューで「硬すぎる/砕けすぎる」と対立

- 「精度を高める」とだけ定義 → PoC段階で「どこまで行けば合格か」判断できず、無限に調整が続く

実務での工夫

- 曖昧な言葉は数値基準やサンプル出力に置き換える

- 要件定義書には出力例やテスト基準を必ず添付し、合意形成を支える

要件定義で迷走しないためのLLM開発5つのチェックポイント

①出力条件を明確化する|曖昧な表現を避ける

LLMは「自然に」「丁寧に」といった曖昧な指示でも動きますが、これは現場では混乱のもとになります。

失敗例

- 「わかりやすく丁寧な文章」とだけ定義 → Aさんは敬語を徹底、Bさんはカジュアル寄り、と真逆の出力が発生

- テスト設計でも「わかりやすさ」が基準化できず、品質保証が進まない

実務での工夫

- フォーマットを固定する

例:「質問→回答→補足」の3段構成。誰が実行しても同じ形式になる。 - 禁止事項を明文化する

例:「スラング禁止」「必ずです・ます調」。暗黙知に頼らず明記する。 - サンプル出力を添付する

例:「発送はいつ?」→「○月○日に発送予定です。補足:発送完了後にメールでお知らせします。」

クライアントと「これが正解」と合意形成でき、レビュー・テスト基準としても活用できる。

👉 この3つをセットで実施すれば、「曖昧な要件」が「誰が読んでも同じ解釈になる仕様」に変わります。

②評価基準を数値で定義する|PoC段階の混乱を防ぐ

LLM開発で一番多いトラブルは「もっと精度を上げて」という曖昧な要求です。

これでは「どのくらいできれば合格か」が不明確で、プロジェクトが終わりません。

そこで大切なのが数値化です。数字で「合格ライン」を決めれば、誰が見ても同じ判断ができます。

1.合格の基準を数字で決める

「正しく答える」とだけ書いても、人によって解釈は違います。

そこで「何問中、何問できれば合格か」を具体的に決めます。

例:「FAQ100件をテストして、そのうち80件以上正しく答えられれば合格」

※合否の基準がはっきりするので、「まだ不十分」など主観で迷走しなくなる

2.利用者の声を数字にする

LLMは「正解かどうか」だけでなく「役に立つか」も重要です。

そこで利用者の評価を割合で表すようにします。

例:「テストユーザーの7割以上が『役に立った』と回答したら合格」

※技術者だけでなく実際の利用者の感覚を反映できる

3.ダメな基準も数字で決める

「誤情報が出たらダメ」とだけ書くと、ゼロを目指して終わらなくなります。

現実的には「多少の誤りは起こり得る」ので、どこまでなら許容するかを数字にします。

例:「テストで10件に1件までの誤答なら許容」

※現実的な落とし所が決まり、PoCを止めずに進められる

おさらい

- 合格ラインを数字で決める

- 利用者の感覚も数字で測る

- 許容できる失敗も数字で表す

👉 こうして「数字での約束事」を先に決めておけば、PoCの途中で「まだ足りない」「いや十分だ」と意見が割れることを防げます。

結果として、チームもクライアントも納得感を持って次のステップに進めます。

③PoCの目的を限定する|本番品質を求めない

PoC(概念実証)は「仮にやってみて、動くかどうかを確かめる実験」です。

ところが、ここで本番レベルの品質を求めてしまうと、必ず迷走します。

学びたいことを一つに絞る

良い例:「FAQで、よくある質問100件に対してどれくらい正しく答えられるかを確認する」

悪い例:「FAQの精度を確認しつつ、UIもデザインし、監視機能も入れて、ついでに多言語対応も試す」

👉 1つに絞ることで、結果が「できた/できなかった」で判断しやすくなります。

合格ラインを先に決める

「精度を上げろ」だけではいつ終わるかわかりません。数字で区切りをつけることが大事です。

良い例:「100件中80件以上が正解なら合格」

応用例:「テストユーザー10人中7人が『役に立った』と答えたら合格」

👉 数字で決めておけば、チーム内の主観が入り込まず、PoCを終わらせることができます。

期間を区切る

PoCはあくまで「短期で学びを得る実験」です。

期間を決めずに始めると、延々と改善し続けてしまいます。

良い例:「3週間で一区切り。結果が良ければ次のステップ、ダメなら撤退」

悪い例:「とりあえず精度が出るまでやり続ける」

👉 期間を切ることで「ここで判断する」と関係者全員が腹をくくれます。

おさらい

- やることは一つに絞る(最も確かめたいことだけ)

- 合格ラインを数値で決める(主観を排除できる)

- 期間を区切る(ダラダラ続けない)

これでPoCは「小さな実験」らしいシンプルな形になります。

逆に言えば、この3つが守れていないPoCは、ほぼ必ず迷走します。

④コストをシナリオ単位で試算する|従量課金に備える

LLMは「使った分だけ課金」される仕組みです。

ところが、ざっくり「月10万円くらいでしょ」と見積もると、大体外れます。

よくある失敗

- 実際のユーザー数や利用回数を考慮せず、費用が想定の3倍以上に膨れ上がった

- デモでは数回しか使わなかったのに、本番では毎日数百回呼ばれ、一気に赤字化した

実務での工夫

- ユーザー数×利用回数×平均トークン数で試算する

- 例:「1日100人が平均5回利用、1回あたりの入力+出力が500トークン → 100×5×500=25万トークン/日」

- 単価を掛ければ、1日の想定コストが見える

- シナリオごとに分けて考える

- FAQ回答、文章要約、コードレビュー…シナリオごとに負荷が違う

- まとめて1本の数字で見積もらず、「シナリオ別の試算」を必ずする

- 早めに負荷テストする

- PoCのうちに「実際に100回呼んでみたらいくらになるか」を測っておく

- 感覚ではなく実データで語れるようにする

👉 「1ユーザー1日あたりいくら」まで落とし込むと、クライアントにも説明しやすくなります。

⑤運用改善サイクルを要件化する|作って終わりにしない

LLMはリリースしても「完璧な答え」を出し続けるわけではありません。

むしろ、誤答や表現のぶれが必ず残ります。

よくある失敗

- 改善の仕組みを用意せずリリース → 誤答報告が山のように溜まるだけ

- ユーザーの声を拾えず、「現場が困っているのに直せない」状態になる

実務での工夫

- ログを収集する

- ユーザーの質問とLLMの回答を必ず記録する

- 「どこで間違えたか」を後から分析できるようにしておく

- 改善の場を定期化する

- 例:「週1回レビュー会議を開き、誤答の代表事例を確認」

- 現場の声を拾い、改善優先度を決める

- 改善ループを仕組みに組み込む

- 「収集 → 分析 → 調整 → 再展開」を開発の要件に含めておく

- これがないと、改善が属人的で止まってしまう

👉 LLM開発は「リリース=完成」ではなく「リリース=改善の始まり」。

改善ループを要件として最初から設計に入れることが成功の鍵です。

LLM開発では「従来の要件定義のやり方」が通用しません。

揺らぎや曖昧さを前提に、出力条件の明確化・評価基準の数値化・PoCの目的限定・コスト試算・改善サイクルを仕組みとして要件に落とし込む必要があります。

この5つのチェックポイントを押さえれば、要件定義の迷走を防ぎ、PoCから本番運用までスムーズに進めることができます。

Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。

・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座

・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート

・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ

実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。

▶ IT顧問サービスを見る

▶ 研修一覧を見る

▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)