MVPって“最小機能”ですよね。つい『これも必要かも…』って追加したくなります

よくある話ですね。ただ、MVPにはやってはいけない典型的な落とし穴が3つあるんです。まずそこを押さえておきましょう

スタートアップはスピードが命。しかし「早く作る」ことと「早く学ぶ」ことを混同してしまい、MVPの本来の役割を見失うケースは少なくありません。本記事では、スタートアップ開発でよくあるMVPの失敗を3つ取り上げ、回避するための実践ノウハウと外部知見の活用について解説します。

背景と課題

MVP(Minimum Viable Product)は「実用最小限の製品」と訳されます。

しかし実際の目的は「製品を作ること」ではなく「仮説を検証すること」です。

本来、MVPはユーザーの行動変化を測るための最小の実験装置のようなもの。ところが現場では以下のような誤解が頻発します。

- 「ユーザーに見せるから最低限の品質は必要」と言って機能を積み込む

- 「数字が取れたからOK」と言って深掘りしない

- 「将来スケールするはずだから」と言って複雑な技術を導入する

このような判断はすべて MVPでやってはいけないこと。結果として学習サイクル(仮説→実験→検証→学習)が遅れ、スタートアップに不可欠なスピードを失うことになります。

MVPでよくある失敗3つ

1.スコープ過多 ― 機能を足しすぎて遅れる

典型例

通知機能、ランキング、SNSログイン、タグ管理、検索機能などを初版から盛り込む。

背景

本来は「1つの価値仮説を検証するために最小限を作る」のがMVP。

しかし実際は「ユーザーに見せるならこれくらい必要だろう」という思い込みで機能を積み増してしまいます。

特に経営者や企画側から「せっかくだから◯◯も欲しい」と要望が出やすいフェーズです。

影響

- リリースが1〜2スプリント遅れ、検証が先送りになる

- 初期ユーザーが「機能が多すぎて分かりにくい」と感じるリスク

- 本当に検証したい仮説がかすんでしまう

実例

学習アプリのMVPを作る際、本来は「学習記録をつける→達成感を感じる」という流れだけで十分だったのに、初版で通知・ランキング・SNSシェア機能まで入れてしまった。

結果、開発は3か月に延び、肝心の「記録が行動を変えるか」という仮説検証が先送りになった。

2.バニティ指標依存 ― 学習につながらない数値

典型例

PVや新規登録数が増えただけで「刺さった」と判断する。

背景

数字が増えると安心感があります。しかし「見栄えの良い指標(バニティ指標)」に依存すると、実際に価値が提供されているかどうかが見えません。

本来は「ユーザーがコア行動をどれくらい早く・継続的に行うか」を見る必要があります。

影響

- 「ユーザーは満足している」と誤解し、不要な機能追加に進んでしまう

- 施策の優先順位がブレる

- 最悪の場合、資金を投じて成長施策を回しても、根本的な価値が提供されていないために離脱が止まらない

実例

健康管理アプリで登録数は伸びていたが、実際に毎日ログ入力をする人は全体の10%以下だった。

PVや登録数だけを見て成功だと判断し、広告投資を加速させた結果、数百万円のコストをかけたのにリテンションは改善しなかった。

3.スケール前最適化 ― 先走りすぎた設計

典型例

Kubernetes本番運用、複雑なCI/CD、マイクロサービス化、大規模監視システムを初版から導入。

背景

「将来スケールしたら困るから、最初からしっかり作らなきゃ」という心理です。エンジニアほどこの罠に陥りやすく、MVP段階で本来不要な設計を盛り込みがちです。

影響

- 初動の開発スピードが落ちる

- 障害時の切り戻しが難しくなる(シンプルな構成なら直せるものが直せない)

- インフラコストが初期から膨らむ

- チームが「運用作業」に時間を取られ、本来の検証に集中できない

実例

新規サービスの初期段階でマイクロサービスを導入したが、利用者は数百人程度。

結果、開発者は「サービスを増やすたびに運用が煩雑になる」という問題に直面し、改善よりもシステム管理にリソースを取られてしまった。

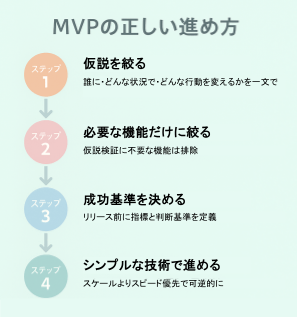

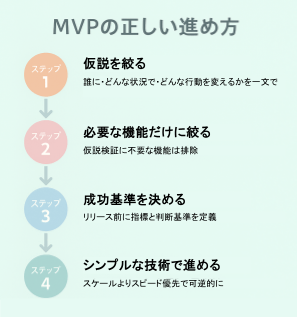

MVPを正しく進めるためのポイント

1.検証する仮説を1つに絞る

MVPを進めるうえで最も多い失敗は「検証したいことが多すぎる」状態です。

「誰に」「どんな状況で」「どんな行動を変えたいのか」を1文にまとめ、検証する仮説は1つに絞るようにします。複数を同時に試すと、結果がどの要因によるものか分からなくなります。とで、7日後の継続率が30%から45%に改善する。

2.機能の優先順位を「学習に直結するか」で決める

機能の要否を議論すると、どうしても「便利だから」「ユーザーが期待するから」という基準になりがちです。

しかしMVPでは、「仮説検証に必要かどうか」を唯一の判断基準にします。便利でも検証に不要なら後回しにする。これを徹底するだけでスコープ過多はかなり防げます。

3.成功の基準(指標)を事前に決めておく

「とりあえず作って、数字を見て考える」では失敗の確率が高まります。

MVPをリリースする前に「この数値が達成できれば仮説は有効とみなす」という基準を定義してください。

たとえば「初回利用から24時間以内に再利用する人が30%以上」など、ユーザーの価値体験に直結する指標を選ぶことが重要です。

4.技術選択は“仮説検証を早められるか”で判断する

MVP段階では「将来のスケール」よりも「仮説を早く学べるか」が重要です。

技術的に美しくても時間がかかる選択は避け、多少雑でも早く試せる仕組みを選びましょう。必要なら後から作り直す方がはるかに効率的です。

失敗を避けるためのセルフチェックリスト

MVPに取り組んでいると、「ちゃんと検証になっているのか?」「ただ作っているだけではないか?」と不安になる瞬間が出てきます。

そんなときに役立つのが、この簡易チェックリストです。

次の5項目を確認してみてください。ひとつでもNOがあれば、どこかに改善の余地があるサインです。

| チェック項目 | YESならOK / NOなら要注意 |

|---|---|

| 検証したい仮説を1つに絞れているか | YES=結果が明確になる / NO=原因切り分けができない |

| 機能の追加判断を「学習に必要かどうか」で行っているか | YES=スコープが適正 / NO=不要機能が増える |

| 成功基準(指標)をリリース前に決めているか | YES=判断が速い / NO=場当たり的な評価になる |

| 技術選択を「スピード重視」でできているか | YES=仮説検証が早い / NO=過剰設計で遅れる |

| リリースから最初の学びを得るまでの期間を明確にしているか | YES=学習サイクルが回る / NO=検証が先送りになる |

MVPは「最小実用」ではなく「最小検証」です。

スコープ過多、バニティ指標依存、スケール前最適化の3つは、スタートアップが陥りやすい典型的な失敗でした。

これを避けるためには、

- 検証する仮説を1つに絞る

- 機能の優先順位を「学習に直結するか」で決める

- 成功基準を事前に定めておく

- 技術選択はスピードを優先する

といった基本を押さえることが大切です。

さらにチェックリストで自己診断することで、自分たちのMVPが本当に「検証」になっているかを確認できます。

MVPはゴールではなく学びを得るための仕組み。

小さな改善を加えるだけでも、学びの速度はぐっと変わります。

Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。

・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座

・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート

・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ

実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。

▶ IT顧問サービスを見る

▶ 研修一覧を見る

▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)