先輩、システム開発って技術的な課題より、チーム同士の連携不足で失敗することが多いって聞いたんですけど…

そうですね。特に“サイロ化”って呼ばれる現象が怖いんです。部署ごとに情報が閉じてしまうと、要件定義も設計も破綻するんですよ。

システム開発は単なる技術課題だけでなく、組織的な要因で失敗するケースが少なくありません。その代表例が「サイロ化」です。

この記事では、サイロ化の意味とその影響をまず整理し、典型的な失敗パターンと、それを打開するためのアプローチを具体的に解説します。

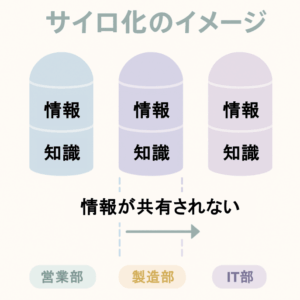

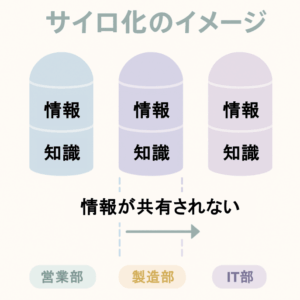

サイロ化とは?

「サイロ化」とは、本来なら部門やチーム間で共有すべき情報が縦割りの中に閉じ込められ、横に流れなくなる現象を指します。

典型的な特徴は以下の通りです。

- 部署ごとにKPIや評価基準が異なり、全体最適より自部門の目標を優先

- 情報共有が形式的になり、実務に必要なナレッジが他部署に伝わらない

- 外部ベンダーとの契約が部門単位になり、システム全体の整合性が後回しにされる

この「サイロ化」が進行すると、要件矛盾や追加コスト、システム連携不全といった問題が頻発し、プロジェクトの失敗リスクが高まります。

背景と課題

なぜサイロ化が起こるのか? 背景には次のような要因があります。

- 部署ごとの目標やKPIが異なり、利害が一致しない

- 組織文化として「自部署優先」が根付いている

- 情報共有の場が形式的で、実際には必要な情報が横に流れない

- ベンダーや外注契約が縦割りになり、システム全体の調整が後回しになる

その結果、プロジェクト全体の調整コストが増し、品質低下や納期遅延につながります。

詳細解説(典型的な失敗パターン)

1.部署間の要件矛盾

- 販売部門「在庫がなくても予約受付できるようにしたい」

- 在庫部門「在庫以上の受注は受け付けられない」→ 調整不足で二重管理システムが乱立

2.IT部門の業務理解不足

- 業務側「現場の作業フローを見てほしい」

- IT部門「ヒアリング内容通りに作りました」→ 運用後に手作業が増え、効率が悪化

ベンダーごとの部分最適

部署単位で異なるベンダーと契約→ インターフェースが合わず、統合作業で大幅遅延

| 失敗パターン | 発生原因 | 影響 |

|---|---|---|

| 部署間の要件矛盾 | 販売と在庫で目標が違う | 二重管理・顧客対応不満 |

| IT部門の業務理解不足 | 現場を観察せずヒアリングのみ | 運用負荷・効率悪化 |

| ベンダーごとの部分最適 | 契約が縦割り | 統合作業遅延・追加コスト |

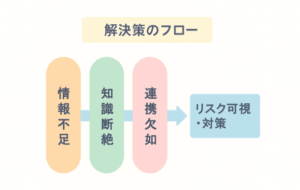

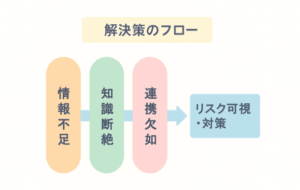

解決策・実践ノウハウ

サイロ化を防ぐには、プロジェクト横断で情報を統制する第三者視点が不可欠です。

具体的な実践ステップは以下の通りです。

- 共通の成功指標を定義する

- 単なる「納期遵守」ではなく、売上改善・工数削減・顧客満足度といったKPIを数値化する

- 部署ごとに異なる指標ではなく「全体共通の指標」を設定する

- 成功指標は必ず 経営層の承認 を得ることで、優先順位のブレを防ぐ

👉例

「受注処理のリードタイムを30%削減」

「カスタマー対応時間を平均5分以内に短縮」

- 部署横断レビューを定例化する

- 月1回以上、各部門リーダー+開発リーダー+調整役でレビュー会を行う

- 会議のアジェンダ例:

- 各部門の進捗報告

- 共有すべき課題の抽出

- 部門間の依存関係・リスク確認

- 次回までのアクション確認

- 議事録は担当者・期限つきアクションアイテムを必ず残す

👉 使えるツール:Confluence、Notion、Google Docs

- 要件定義で現場観察を実施する

- 会議室ヒアリングだけでは、現場の例外処理や実務の工夫を見落とす

- プロセスマッピング(業務フロー図)を現場担当者と一緒に作成する

- 観察の際には「1日業務シャドーイング」や「業務ログ収集」を取り入れる

👉 チェックリスト例

例外処理は把握できているか?

Excelや手書き帳票など“隠れた業務”を拾えているか?

ユーザーがシステムをどう使うかを実際に見たか?

- ベンダー契約に横断責任を明記する

- 契約書には「担当範囲」だけでなく “連携部分の責任” を記載する

- 例:「システム間のインターフェース調整は両ベンダーの共同責任とする」

- 横断テスト(結合テスト)は必ず責任分担を明記

👉 契約時の追加条項サンプル

第X条:本システムの稼働において他ベンダー製システムとの連携が必要な場合、両ベンダーは協議のうえ責任を分担し、問題解決にあたるものとする。

- 定期レビューでリスクを可視化する

- 月次またはフェーズ終了ごとに、リスク一覧を更新する

- リスクの粒度は「誰に影響するか」「いつ顕在化するか」を明記

- レポートは経営層向け1ページ要約+現場用詳細版の2種類を用意

👉 例

リスクID:R-2024-05

内容:在庫システムと受注システムのAPI仕様未確定

影響範囲:受注処理遅延 → 顧客不満足

対応策:次回レビューまでにAPI定義を合意

自己診断チェックリスト

あなたのプロジェクトはサイロ化のリスクに直面していませんか?

以下の項目をYes/Noで振り返ってみてください。

- 要件定義の承認に、全ての関連部署が関わっている

- 部署横断のレビュー会を月1回以上開催している

- 議事録には「担当者」「期限付きのアクション」が明記されている

- ベンダー契約に「システム間連携の責任範囲」が含まれている

- 現場観察やヒアリングが形式的にならず、実態を把握している

- 経営層にリスクや摩擦を報告できる仕組みがある

3つ以上Noがある場合は、サイロ化による失敗リスクが高まっている可能性があります。

よくある誤解:サイロ化は必ずしも悪ではない?

「サイロ化」と聞くと、すぐに“悪いこと”だと思われがちです。

しかし、必ずしも全てがマイナスではありません。

例えば、医療や金融システムのように高い専門性や厳密な統制が必要な領域では、縦割りの深い専門知識がむしろ安全性や品質を担保することもあります。

部門ごとに知識や技術を守る仕組み自体は、組織にとって重要な側面もあるのです。

問題は「サイロ化そのもの」ではなく、必要な情報が横に流れないまま放置されることにあります。

専門性を維持しつつも、部署横断での情報共有や共通の成功指標を整えれば、サイロの“強み”を活かしながら失敗を防ぐことができます。

システム開発が失敗する要因は技術的な不足だけではなく、組織のサイロ化にも深く根ざしています。

- 部署間の連携が途切れていないか

- ゴールが部門ごとにずれていないか

- ベンダーが部分最適に走っていないか

こうした観点を意識するだけで、多くのトラブルは未然に防ぐことが可能です。

もし社内だけで調整が難しいと感じる場合は、外部の第三者が入って横断的に支援する方法もあります。

「技術」ではなく「組織構造」に潜むリスクを早期に見抜き、プロジェクトを軌道修正することが、成功の大きな鍵となります。

Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。

・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座

・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート

・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ

実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。

▶ IT顧問サービスを見る

▶ 研修一覧を見る

▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)